Malgré les progrès réalisés par les systèmes éducatifs pour relever le défi du changement climatique, de nombreux étudiants et jeunes estiment que l’éducation formelle laisse à désirer et demandent un apprentissage plus orienté vers l’action et l’aspect psychosocial, ainsi qu’un accent plus marqué sur les questions de justice. Une enquête menée auprès de plus de 2 000 jeunes interrogés dans 53 pays a révélé que 95 % d’entre eux s’inquiétaient des effets du changement climatique et de la dégradation de l’environnement, tandis que 36 % soulignaient l’importance d’une éducation inclusive et accessible de bonne qualité en tant que priorité pour lutter contre le changement climatique ; mais seulement un quart des jeunes femmes et un peu plus d’un tiers des jeunes hommes estimaient que leur éducation les avait préparés à faire face au changement climatique.

Selon une enquête menée au Canada auprès de jeunes âgés de 16 à 25 ans, 60 % d’entre eux estiment que le système éducatif formel devrait se concentrer davantage sur les dimensions socio-émotionnelles du changement climatique. Les personnes interrogées ont indiqué qu’elles préféreraient également que les cours soient davantage axés sur le changement climatique, qu’elles bénéficient d’un soutien en matière de santé mentale, qu’elles soient rassurées, qu’elles reçoivent des messages positifs et porteurs d’espoir et qu’elles soient informées de l’urgence des risques liés au climat.

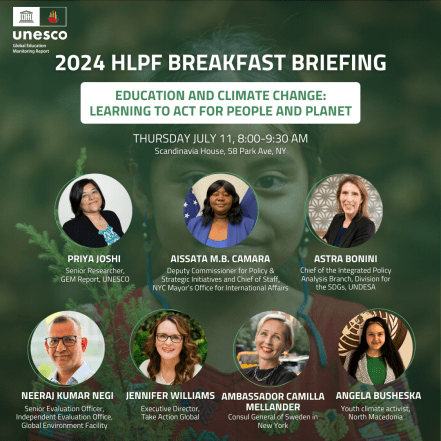

La voix des jeunes sur l’action climatique sera au centre d’un petit-déjeuner d’information de haut niveau organisé par le rapport GEM et ses partenaires lors du forum politique de haut niveau qui se tient cette semaine au siège des Nations unies à New York et au cours duquel les progrès mondiaux vers l’objectif de développement durable n° 13 sont examinés. Angela Busheska, une jeune ingénieure de Macédoine du Nord nommée par Forbes 30 under 30 sur l’action des jeunes et la responsabilisation des gouvernements quant à leurs engagements climatiques, sera également présente. Suivez l’événement en direct à partir de 8 h 15, heure de New York, sur la page LinkedIn du Rapport GEM.

Des études systématiques ont conclu que les dimensions politiques du changement climatique sont souvent absentes de l’éducation formelle. Le changement climatique est principalement enseigné dans les matières scientifiques. Une analyse de 55 articles rédigés entre 2017 et 2020 a mis en évidence que l’éducation au changement climatique axée sur la justice était difficile à mettre en œuvre dans l’éducation formelle en raison des structures actuelles, de la normalisation des programmes et des mécanismes de responsabilisation. La justice climatique était souvent enseignée dans des cadres non formels, les étudiants et les enseignants activistes apprenant les uns des autres les dimensions de la justice et agissant en tant qu’éducateurs pour leurs communautés.

Bien que de jeunes activistes et défenseurs du Nord et du Sud aient entrepris des actions pour la justice climatique depuis des années sans reconnaissance ni couverture médiatique, le mouvement Fridays for Future, lancé par Greta Thunberg en 2018, est souvent crédité d’avoir étendu les efforts locaux et nationaux d’engagement et de sensibilisation des jeunes au changement climatique à l’échelle mondiale. Les discussions avec les grévistes des écoles pour l’action climatique montrent que les élèves tirent des enseignements de leur participation aux grèves, en complément de l’éducation au changement climatique souvent insuffisante qu’ils reçoivent à l’école. À leur tour, ils deviennent des éducateurs en matière de changement climatique. En améliorant leurs compétences en matière d’engagement politique, les élèves acquièrent eux-mêmes les connaissances dont ils ont besoin pour s’engager dans la lutte contre le changement climatique en dehors des salles de classe, notamment en ce qui concerne les réglementations, les négociations avec la police, l’organisation d’une présence sur le web et l’élaboration de revendications politiques. Ils apprennent également à leurs enseignants comment réduire l’empreinte écologique de l’école.

Les jeunes militants ont soutenu la science du climat en tant que nouveaux ambassadeurs et communicateurs du consensus scientifique et de l’adaptation au climat et de son atténuation. Une analyse de 50 initiatives climatiques menées par des jeunes, dont 30 ont été lancées par des jeunes, a révélé que la plupart d’entre elles visaient à exercer une pression politique. Ces initiatives mettent l’accent sur les compétences en matière de plaidoyer et de communication, d’alphabétisation et de leadership dans le domaine du changement climatique.

Les élèves ont également mis en évidence les lacunes des manuels scolaires. À Berlin, les étudiants ont analysé les actions abordées dans les manuels de géographie, de chimie et de biologie destinés aux jeunes de 11 à 18 ans en Australie, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les solutions à fort impact (par exemple, vivre sans voiture) ont été peu ou pas mentionnées, tandis que les solutions à faible impact (par exemple, le recyclage) ont fait l’objet de discussions plus approfondies. Certaines des solutions proposées n’ont pas été mises à jour depuis 25 ans, ce qui rend la réforme des manuels scolaires urgente.

L’absence d’efforts nationaux et mondiaux en matière de changement climatique a été présentée comme une violation des droits de l’homme. À la fin de l’année 2022, 2 180 affaires liées au changement climatique avaient été déposées, dont 1 522 aux États-Unis. Les actions en justice intentées par des jeunes sont le signe d’une implication politique croissante dans l’action climatique, bien que les affaires aient tendance à être rejetées rapidement. L’analyse de 23 affaires dans 14 pays montre que lorsqu’une première décision a été rendue, seules 3 affaires ont été jugées sur le fond : en Colombie (sur l’incapacité du gouvernement à réduire la déforestation en Amazonie), en Allemagne et en Norvège. Dans l’État américain du Montana, un tribunal a statué en faveur de jeunes plaignants qui alléguaient que l’État avait violé leur droit à un environnement propre et sain en autorisant l’exploitation de combustibles fossiles sans tenir compte de ses conséquences sur le climat. Les litiges entre jeunes ont également une dimension transnationale, lorsque des jeunes du Sud dénoncent l’injustice climatique dont le Nord est en grande partie responsable. Toutefois, ces affaires internationales ont été rejetées dans la plupart des contextes.

Au niveau de l’enseignement supérieur, l’activisme climatique se concentre également sur les politiques et les approches des universités. Les mouvements de désinvestissement des combustibles fossiles dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur sont souvent menés par des étudiants. Aux États-Unis, les étudiants et d’autres personnes ont poussé 141 établissements d’enseignement supérieur à désinvestir leurs fonds de dotation des industries produisant des combustibles fossiles depuis 2012. Une analyse de 220 universités et collèges canadiens a révélé 38 campagnes de désinvestissement actives, dont 31 ont été lancées par des étudiants, six établissements s’engageant ensuite à divers degrés de désinvestissement (Maina et al., 2020). Les scientifiques et les chercheurs sont de plus en plus nombreux à demander que les universités facilitent le plaidoyer et l’activisme universitaires dans les situations d’urgence climatique et écologique, en mettant l’accent non plus sur les publications mais sur les actions publiques, et en offrant aux universitaires l’espace nécessaire pour s’engager dans ces efforts.

Les étudiants des universités ont plaidé en faveur de l’intégration du climat dans leur cursus, par exemple dans l’enseignement de la santé et de l’architecture. Des étudiants de 2 817 écoles de médecine dans 112 pays ont indiqué que le changement climatique était enseigné dans moins de 15 % des écoles de médecine du monde entier. Les étudiants ont mené des activités liées à l’action climatique dans 12 % des écoles de médecine. Les étudiants en médecine ont fondé le Bulletin de santé planétaire pour inciter les écoles de médecine à s’engager sur le sujet. Depuis 2019, plus de 60 écoles de médecine au Canada, en Irlande, en Malaisie, au Royaume-Uni et aux États-Unis ont participé au bulletin, catalysant l’inclusion de programmes d’études intégrés dans bon nombre de ces établissements. Le changement climatique a également fait l’objet d’une attention particulière dans l’enseignement de l’architecture. Plus de 4 000 architectes dans 18 pays ont déclaré une urgence en matière de biodiversité et de climat, et plus de 2 500 étudiants et enseignants en architecture ont signé une déclaration appelant à un changement de programme dans l’enseignement de l’architecture. Un examen de 71 études sur l’intégration de l’éducation à la durabilité dans l’architecture souligne la nécessité de passer d’un enseignement centré sur l’éducateur à des méthodes d’apprentissage centrées sur l’étudiant, avec des stratégies de collaboration, de réflexion et d’apprentissage approfondi.

Ce billet de blog a été traduit à l’aide de l’IA